企画主旨

2024年(令和6年)、日本の出生数は初めて70万人を下回り、出生率も過去最低の1.15となりました。少子化が加速し、大学の進学者も2024年の約63万人から2040 年には約46万人に減少する、と推計されています。現在でも私立大学の定員割れは全体の6割。これは私立大学経営の大きな支障となっています。

2024年(令和6年)、日本の出生数は初めて70万人を下回り、出生率も過去最低の1.15となりました。少子化が加速し、大学の進学者も2024年の約63万人から2040 年には約46万人に減少する、と推計されています。現在でも私立大学の定員割れは全体の6割。これは私立大学経営の大きな支障となっています。

一方で、AIいわゆる人工知能技術の急速な発展は、その社会の在り方――産業構造や生活様式など、あらゆる領域に大きな影響を及ぼし始めており、大学教育においてもこれまで以上に「教育・研究の質の高度化」が重要視されています。創造的思考力、倫理観、デジタルリテラシーといった学生の素養を更に伸ばす方向へと教育理念を再構築し、次世代の人材を輩出する高等教育の在り方やキャリア形成の観点に大きな変革が求められています。

こうした背景をうけて、文部科学省でも、学修者本位の教育への転換を目指す取り組みの一つとして、学習の主体である「学生の目線」からの大学教育や学びの実態を把握すべく企画された「全国学生調査」を2019年(令和元年)から試行。今年度から本格実施を開始することになりました。

国公立各大学は、少子化により地殻変動の様相を呈してきた高等教育の現状と文部科学省の政策をどのように捉えて、その対応を考えているのでしょうか。そしてこれからの大学が見直す「教育の視点」は何を重視し、どのように変化していくことになるのでしょうか。偏差値によって序列化されてきた大学は、新たに発揮すべき大学自身の個性を顕在化していくべき重要な局面を迎えています。

第13回目を迎える “危機の時代の大学経営2025 シンポジウム” では、『大学淘汰の時代における「学生調査」と教育の質の向上』と題して、AI時代を迎えた大学教育の方向性と大学の役割を再定義し、改めて求められる「教育の質の向上」について、その理念を大切にしながらご講演をいただく方々と共に考察していきたいと思います。同時に、これまでの “シンポジウム” でも話題にしてきた国公私各大学の資産運用も、ますます重要な課題になっていますため最新の話題を含めて現状を論じていただきます。

高等教育が目指す『知の総和』の向上を実現するために

- 少子化の影響により地殻変動の様相を呈してきた高等教育の現状を考える。

- 2025年より本格始動する「全国学生調査」とは?

学習の主体である学生の目線を同調査から読み解き、教育の改善に活用。 - 「教育の質の向上」について、改めてその本質的な理念から問い直す。

基調講演

「未来知」による社会貢献できる人材の育成

国立大学法人金沢大学/学長

和田 隆志氏

1988年 金沢大学医学部医学科卒業

1992年 金沢大学大学院医学研究科博士課程修了 博士(医学)

1995年 Harvard Medical School Brigham and Women’s Hospital研究員

2007年 金沢大学教授(大学院医学系研究科)

2008年 金沢大学教授(医薬保健研究域医学系)

2016年 金沢大学学長補佐(研究戦略担当)

2018年 金沢大学副学長(研究力強化・国際連携担当)/医薬保健学域医学類長

2020年 国立大学法人金沢大学理事(研究・社会共創担当)/副学長

2022年 国立大学法人金沢大学長

文部科学省中央教育審議会委員/大学分科会副分科会長/大学院部会部会長、日本ユネスコ国内委員会委員、科学技術・学術審議会人材委員会主査代理、今後の医学教育の在り方に関する検討会委員、今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議委員、内閣府健康・医療戦略推進専門調査会委員、厚生労働省厚生科学審議会委員/疾病対策部会部会長、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)プログラムスーパーバイザー、北陸経済連合会常任理事、大学コンソーシアム石川会長、石川県令和6年能登半島地震復旧・復興アドバイザリーボード座長などを務める。

〔専門分野〕腎臓内科学

基調講演

大学経営と少子化

学校法人同志社/総長・理事長

八田 英二氏

1949年生まれ

1971年 同志社大学経済学部卒業

1973年 同志社大学大学院経済学研究科修士課程修了(経済学修士)

1977年 米国カリフォルニア大学バークレー校 大学院経済学Ph.D.コース修了(Ph.D.)

1985年 同志社大学経済学部教授 (2019年~同志社大学名誉教授)

同志社大学経済学部長、同志社大学大学院経済学研究科長、同志社大学長、学校法人同志社理事長を歴任

2017年 学校法人同志社総長 ~現在

学校法人同志社理事長 ~現在

公益財団法人大学コンソーシアム京都理事長、一般社団法人日本私立大学連盟副会長、公益財団法人私立大学退職金財団理事、公益財団法人大学基準協会副会長、公益財団法人日本高等学校野球連盟会長、一般社団法人京都経済同友会幹事などを歴任

現在は、公益財団法人日本学生野球協会会長、一般財団法人全日本野球協会理事、一般社団法人大学監査協会副会長、政府省庁や自治体の各種委員などを務めている

〔専門分野〕産業組織論および計量経済学

〔主要著書〕「広告と市場競争」「実証日本経済」「What’s経済学」「日本経済を見る眼」「日本経済の構造と変化」「日本経済の探求」「日本経済の新地平」

特別講演

「知の総和」答申を受けた取組状況と「全国学生調査」本格実施について

文部科学省高等教育局高等教育企画課/課長補佐

花田 大作氏

2004年に国立大学法人に入職後、2006年より文部科学省へ。

高等教育局大学振興課係長、科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課係長、日本学術振興会大学連携課課長代理、名古屋大学教育企画課長を経て、2023年より現職(全国学生調査に関する業務に従事)。

特別講演

2040年に向けての大学の質の向上について

東京大学大学院/教育学研究科教授

両角亜希子氏

愛知県名古屋市出身。

1997年 慶應義塾大学環境情報学部卒業、東京大学大学院教育学研究科進学。博士(教育学)。

2003年 独立行政法人産業技術総合研究所特別研究員。

2004年 東京大学総合教育研究センター助手、2007年 同助教。

2008年 東京大学大学院教育学研究科講師、2013年 同准教授、2021年 同教授。

〔専門分野〕高等教育論、教育社会学

主な委員歴

2008年 日本私立大学協会 私学高等教育研究所,研究員

2012年 国立大学協会, 事業実施委員会研修企画小委員会専門 委員

2018年 中央教育審議会大学分科会,教学マネジメント特別委員会 委員

2020年 東洋大学「スーパーグローバル大学創成支援」採択事業外部評価委員

2020年 文部科学省, 大学入試のあり方に関する検討会議 委員

2020年 学校法人のガバナンスに関する有識者会議 委員

2023年 文部科学省 高等教育の在り方に関する特別部会委員 委員

2025年 文部科学省 第13期中央教育審議会 委員

主な著書

『私立大学の経営と拡大・再編―1980年代後半以降の動態』

『学長リーダーシップの条件』

『日本の大学経営―自律的・協働的改革をめざして』

特別講演

「わが国の大学の資産運用」の現在地を検証する

一般社団法人大学基金推進機構/理事

松田 裕視氏

東京大学経済学部卒業。株式会社日本興業銀行入行後、融資、外為、証券、M&A関連業務等に従事するほか、ロサンゼルス支店にて、企画、人事、内部監査等アドミニストレーション業務に従事。

米国にて起業後、マサチューセッツ工科大学、スタンフォード大学ならびにカーネギーメロン大学等米国研究大学の財務・資産運用チームの協力を得て、日本の大学のエンダウメント(大学基金)構築を支援。

2003年12月株式会社IBJ設立、代表取締役就任。

2025年4月一般社団法人大学基金推進機構理事就任。

パネルディスカッション

大学淘汰の時代における大学の質の向上について

モデレーター

日本私立学校振興・共済事業団/元理事長

河田 悌一氏

1945年 京都市生まれ

1968年3月 大阪外国語大学中国語学科卒業

1972年3月 大阪大学大学院文学研究科博士課程所定単位修得後退学 大阪大学博士(文学)

1972年4月 和歌山大学助手

1980年4月 文部省長期在外研究員(イェール大学)

1986年4月 関西大学教授(文学部)

1993年4月 関西大学国際交流センター所長

1998年10月 関西大学文学部長

2001年4月 関西大学副学長(共通教育担当)

2003年10月 関西大学学長(~2009年9月)

2010年1月 日本私立学校振興・共済事業団理事長(~2018年3月)

2018年7月 一般社団法人大学資産共同運用機構理事長

2020年9月 一般社団法人大学基金推進機構理事長

(一般社団法人大学資産共同運用機構から名称変更)

2021年4月 関西大学東京センター長(~2025年4月)

文部科学省中央教育審議会臨時委員(2009~2021年2月)、大学教育再生加速プログラム(AP)委員会委員長、日本学術振興会育志賞選考委員会委員、国立大学法人金沢大学経営協議会学外委員、国立大学法人千葉大学経営協議会学外委員、国立大学法人筑波大学経営協議会学外委員など。2021年春瑞宝重光章

〔専門分野〕中国思想史、現代中国論

特別プレゼンテーション

大学向け デジタルマーケティング伴走支援サービス

富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

レセプション(名刺交換会)

『全国学生調査』について

調査の目的

急速な少子化の進展等、高等教育を取り巻く環境が大きく変動する中において、各大学は社会が期待する役割や求める人材像を自ら把握し意識しながら、各自の強み・特色を生かした教育研究活動について積極的に発信することにより、規模や立地、知名度等による入学者選抜の選抜性の高低によらず、教育研究の質の高度化に向けた取組について国際社会を含む外部から適切な評価を得ていくことがこれまで以上に求められています。

急速な少子化の進展等、高等教育を取り巻く環境が大きく変動する中において、各大学は社会が期待する役割や求める人材像を自ら把握し意識しながら、各自の強み・特色を生かした教育研究活動について積極的に発信することにより、規模や立地、知名度等による入学者選抜の選抜性の高低によらず、教育研究の質の高度化に向けた取組について国際社会を含む外部から適切な評価を得ていくことがこれまで以上に求められています。

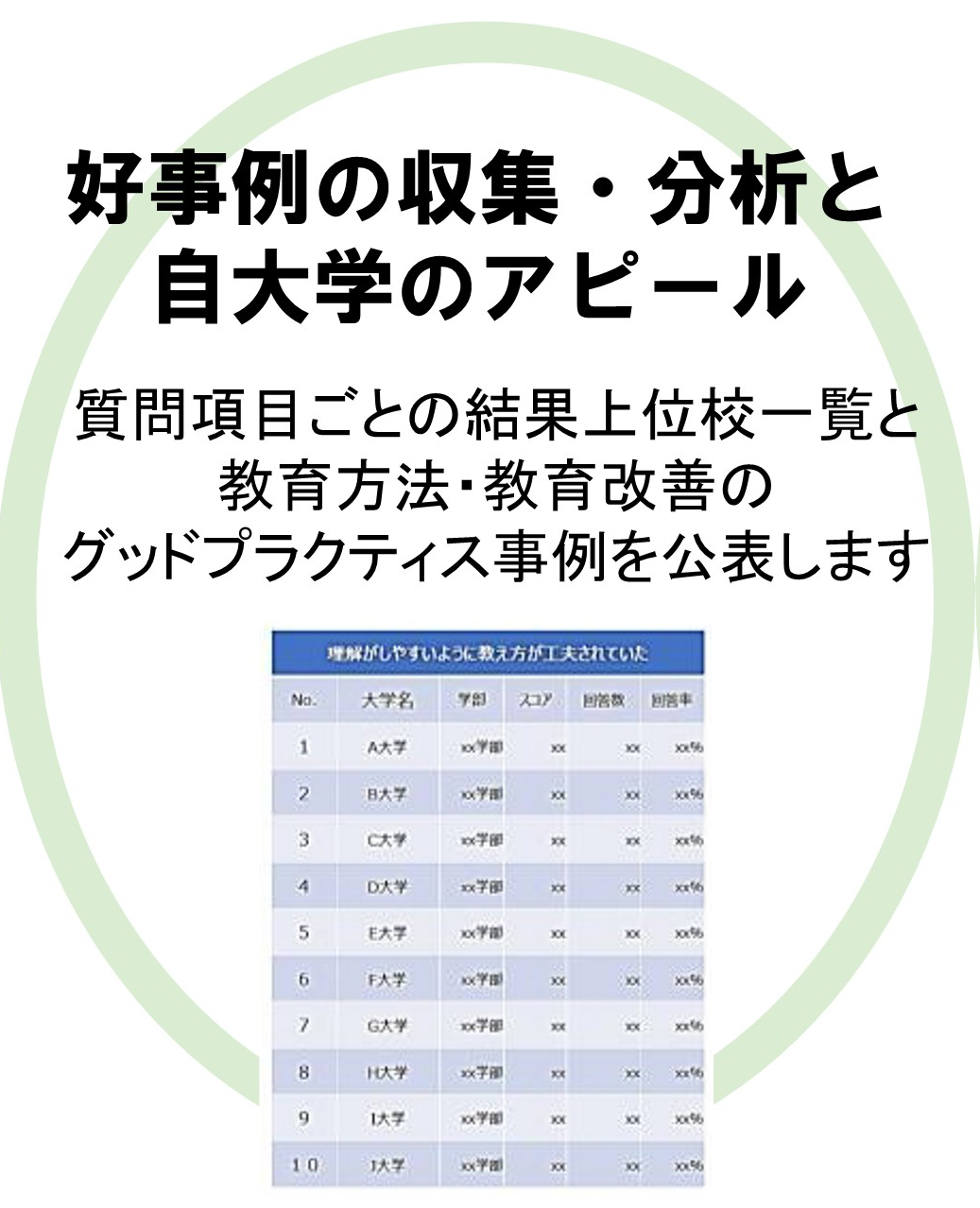

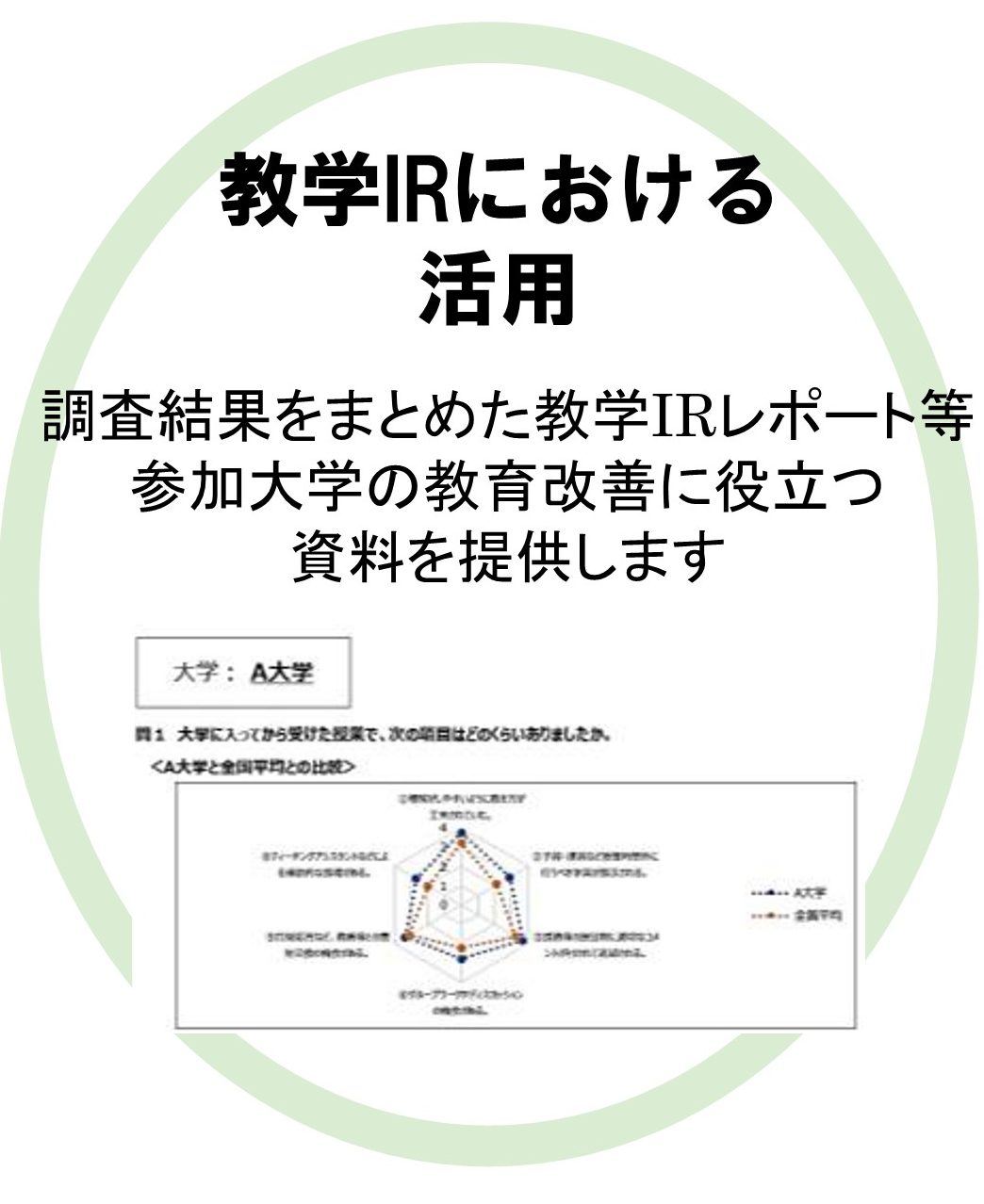

このような状況を踏まえ、学修者本位の教育への転換を目指す取組の一環として、学修の主体である学生目線からの大学教育や学びの実態把握を通じて、以下①~④への活用を目的とする「全国学生調査」を実施することになりました。

| ① 各大学 | 在学生の実態や意識、他大学との比較分析を踏まえた教育改善に活用すること |

|---|---|

| ➁ 学 生 | これまでの学びを振り返り、今後の学修や大学生活をより充実させ、卒業後の進路を考える上での一つの契機とすること |

| ③ 大学進学者や地域社会等 | 各大学における学生の学修成果や大学全体の教育成果に関心を持ってもらい、大学に対する理解を深めてもらうこと |

| ④ 国 | 今後の政策立案に際しての基礎資料として活用すること |

キャンパスプラザ京都

京都市大学のまち交流センター

(大学コンソーシアム京都)

4階第2講義室

13時20分~17時50分(開場12時50分)

オンラインによる視聴でもご参加可能です、遠方の方々にもご覧いただけます(ZOOM)。

〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939

京都市営地下鉄烏丸線、近鉄京都線、JR各線「京都駅」下車、徒歩5分

※ お越しの際は、可能な限り「京都市バス」、「京都市営地下鉄」をご利用ください。

Time Table

(当日の進行予定)

| 開会のご挨拶 | 13:20 | 大学問題研究所所長 西井 幾雄 | |

|---|---|---|---|

| 基調講演 | 13:25 | 「未来知」による社会貢献できる人材の育成 | |

| 金沢大学長 和田 隆志 氏 | |||

| 14:05 | 大学経営と少子化 | ||

| 同志社大学総長・理事長 八田 英二 氏 | |||

| 14:45 ( 休 憩 ) | |||

| 特別講演 | 14:50 | 「知の総和」答申を受けた取組状況と「全国学生調査」本格実施について | |

| 文部科学省高等教育局高等教育企画課課長補佐 花田 大作 氏 | |||

| 15:30 | 2040年に向けての大学の質の向上について | ||

| 東京大学大学院教育学研究科教授 両角亜希子 氏 | |||

| 16:10 | 「わが国の大学の資産運用」の現在地を検証する | ||

| 一般社団法人大学基金推進機構 松田 裕視 氏 | |||

| 16:30 ( 休 憩 ) | |||

| パネルディス カッション |

16:40 | 大学淘汰の時代における大学の質の向上について | |

| モデレーター | 日本私立学校振興・共済事業団/元理事長 河田 悌一 氏 | ||

| 特別プレゼン テーション |

17:30 | 大学向け デジタルマーケティング伴走支援サービス | |

| 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | |||

| 閉 会 | 17:50 | ||

| レセプション | 18:00 | ||

※ 2025年10月9日時点での開催予定内容です。講演者及び演目に関しては、変更する場合がございます、ご了承ください。